Liebe kann Grenzen überwinden. Manchmal muss sie es. Seit 727 Tagen ist eine Österreicherin nach der Abschiebung von ihrem Mann getrennt. Eine Chinesin wartet sehnsüchtig auf die Rückkehr nach Wien. Binationale Paare kämpfen in Österreich gegen die Schikanen der Behörden. Ein raffiniertes dokumentarisches Mosaik, in dem sich die Szenen von 21 Paaren zu einer einzigen durchgehenden Erzählung formen.

DIE 727 TAGE OHNE KARAMO

von Karin SchieferDie erste Einstellung bringt das Wesentliche auf den Punkt. Im hellen Frühherbstwald verbringt ein Paar seinen Nachmittag. Beide sind leuchtend gelb gekleidet, die Frau sitzt etwas gelangweilt wartend auf einer Bank, während ihr Mann mit Overall und Fliegermütze bekleidet, mit einer surrenden Fernsteuerung ein bizarres Flugobjekt, auf- und ab und an Hindernissen vorbeinavigiert. Man wähnt sich als Zuschauer im Reich der Fiktion, am Beginn einer Erzählung die sich einem gewitzten, etwas absurd-skurrilen Grundton verschrieben hat. Dieses erste Bild ist allerdings nur einer der für Anja Salomowitz' dokumentarisches Arbeiten typischen Kunstgriffe, Form und Inhalt subtil ineinander zu verzahnen. Was man in den folgenden neunzig Minuten zu hören bekommt, ist in der Tat unglaublich, unfassbar und manchmal absurd. Doch so unwirklich die Schilderungen der ProtagonistInnen auch klingen mögen, es ist nichts davon erfunden. Der Film greift die Erfahrungen von Österreichern und Österreicherinnen auf, die sich in jemanden verliebt haben, dessen Reisepass in einem Staat außerhalb der EU-Grenzen ausgestellt worden ist. Sie versuchen ihre Beziehung in Form einer Ehe zu legalisieren und begegnen den Behörden: Gefühle treffen auf Reglementierungen, das Herz kollidiert mit dem Gesetz, die Schwierigkeiten nehmen ihren Lauf.

Dokumentarisches Erzählen steht bei Anja Salomonowitz immer vor einem doppelten Anspruch: ihr Erzählstil zielt zum einen darauf ab, gesellschaftspolitisch relevante Verhältnisse aufzugreifen und für unhaltbare Zustände zu sensibilisieren, gleichzeitig geht es auch darum, die Sicht auf ein Thema durch ungewohnte Erzählstrategien zu erneuern, zu erweitern oder zu variieren. In Die 727 Tage ohne Karamo hat die Filmemacherin ihr schon bei Kurz davor ist es passiert entwickeltes Grundkonzept, Dokumentarfilme "anders" zu erzählen, weiter verfeinert. Das aus der Realität geschöpfte Material und sein emotionales Potenzial werden dabei in ein konstantes Spannungsverhältnis zueinander gesetzt.

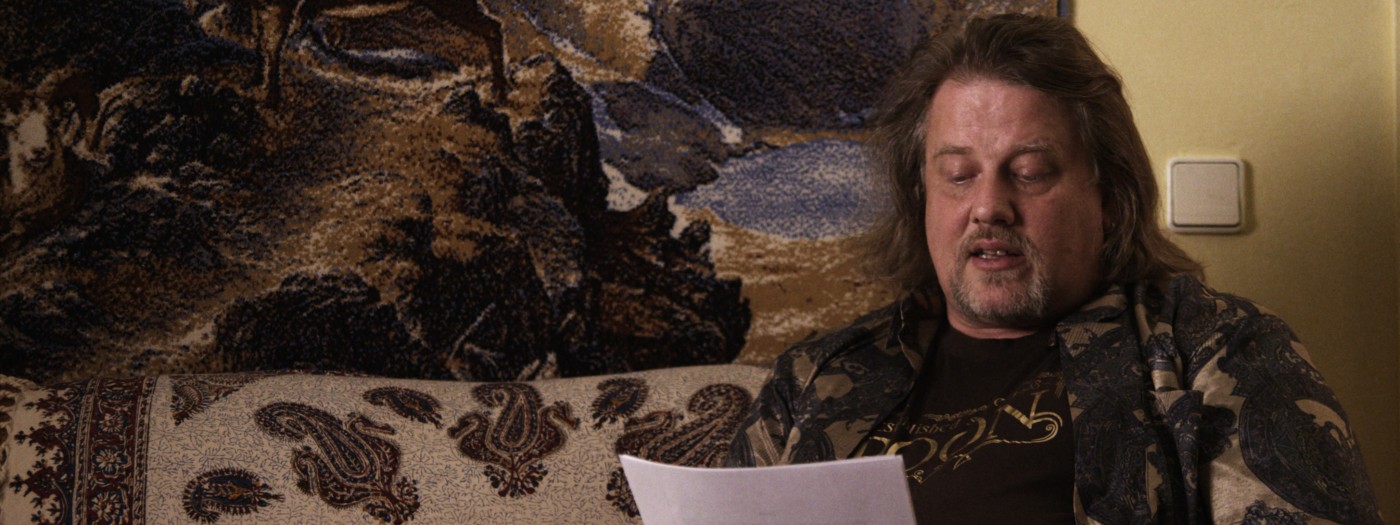

Die lange Finanzierungsphase dieses Projekts hatte die Filmemacherin genutzt, um mit unzähligen binationalen Paaren Gespräche zu führen. Was sich dabei herauskristallisierte, war weniger ein buntes Spektrum an unterschiedlichsten romantischen Szenarien, sondern Parallelen und Gemeinsamkeiten, die sich durch Paarbeziehungen aus verschiedensten Einkommensschichten, Altersgruppen oder geografischen Konstellationen zogen: Kennenlernen, der Wunsch zu heiraten, die Hindernisse, die sich auftun und schließlich oft das Scheitern an einer zermürbenden administrativen Prozedur. So als würde der größte gemeinsame Nenner dieser Einzelschicksale ein unter den gegebenen gesetzlichen Voraussetzungen beinahe unvermeidliches Grundmuster des Beziehungsverlaufs vorgeben. In Die 727 Tage ohne Karamo wachsen die Einzelschicksale der Protagonisten zu einer übergeordneten Liebesgeschichte zusammen, die kollektiv erzählt wird. Keine Einzelgeschichte erfahren wir bis zum Ende, jeder der rund 20 vor der Kamera interviewten Partner liefert nur ein Bruchstück zum Gesamtbild, das voller Fragmentierungen ist, die auch auf die Brüche im Leben dieser Menschen verweisen. Anja Salomonowitz lässt im On und Off der Kamera erzählen, manchmal im Gesprächs-, manchmal im Flüsterton, manchmal filmt sie die Menschen zu Hause, manchmal am Arbeitsplatz. Ihre Gesten und Tätigkeiten haben dabei nichts mit dem Inhalt des Gesagten zu tun, ob im On oder Off erzählt wird, kann auch innerhalb eines Statements variieren. Jedes Portrait folgt einem Prinzip der Brechungen und Zersplitterungen. Die Bruchlinie ist der rote Faden in dieser Komposition für Chor mit Solisten. Das schafft Distanz und bewahrt Betroffene wie Betrachter vor zuviel Emotion. Anja Salomonowitz verweigert beiden Seiten ein Mitleidskino, Die 727 Tage ohne Karamo will vor allem von Menschen erzählen, die für einen anderen Menschen kämpfen und die auf ihrem Recht bestehen, ihren Partner frei zu wählen. Daher hat die Filmemacherin auch (wie bereits in den Filmen zuvor) eine dominante Farbe in ihren Bildern gewählt: Gelb. Für Lebensmut und Kampfgeist, und für den Trotz.

Elisabeth Zert

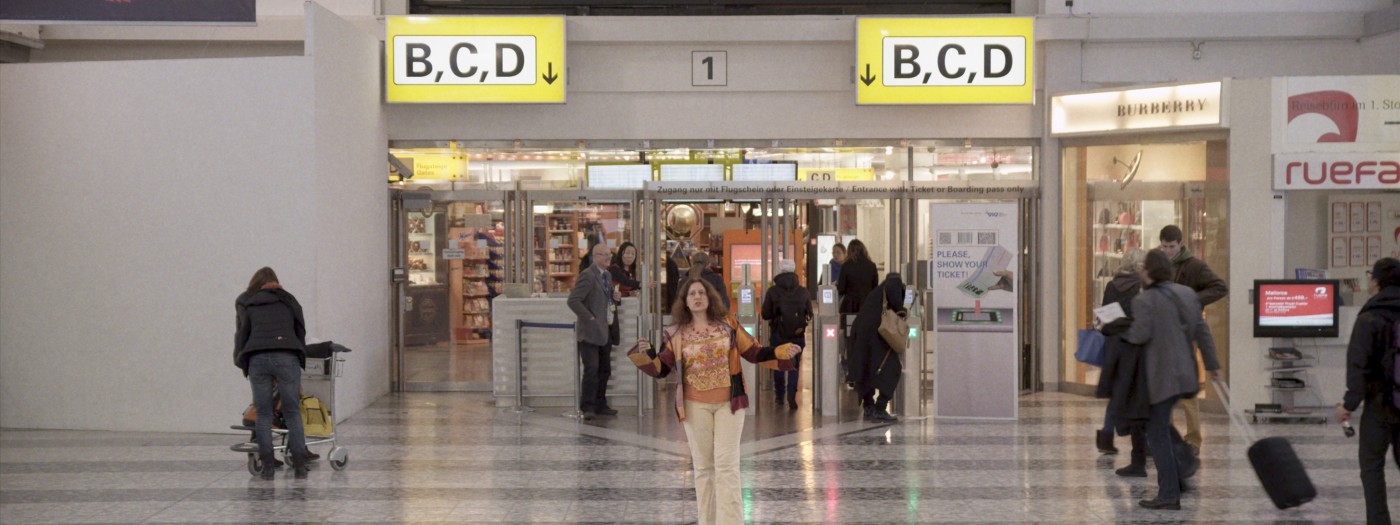

Es war ein schöner Tag im August und es war unser letzter gemeinsamer Tag. Wir haben die Papiere nicht zusammen bekommen und deswegen haben wir beschlossen, dass er zurück fliegt und dass wir versuchen dort zu heiraten. Wir haben einen Ausflug gemacht, in den Naturpark in den er immer so gern hingegangen ist und wir haben dort Zukunftspläne geschmiedet, wie ich ihn besuchen werde und wie er zurück kommen wird und wie wir eine gemeinsame Zukunft haben werden. Und dann habe ich ihn zum Flughafen gebracht. Es war sehr heiß und es war der härteste Weg meines Lebens. Wie wir zum Flughafen kommen, sind uns so viele glückliche Menschen entgegen gekommen. Sie waren braun gebrannt vom Urlaub, fröhlich, die Pärchen haben sich umarmt und geküsst. Und ich, ich musste meinen Liebsten abschieben!

Er hat sich noch ein letztes Mal umgedreht und dann bin ich hier gestanden. Alleine. Nach zwei Jahren wieder völlig alleine. Er war weg.

Und es war, als würde ich in ein tiefes schwarzes Loch stürzen. Ich habe versucht, so schnell wie möglich aus dem Flughafen herauszugehen. Die Gänge schienen mir immer länger und länger und die Menschen, die mir entgegen gekommen sind, immer fröhlicher und fröhlicher und ich war immer trauriger zurück.

Und mit diesem Gefühl bin ich dann nach Hause gefahren. Und seitdem kämpfe ich verzweifelt, die ganzen Papiere und Auflagen zusammen zu bringen, damit ich dann meinen Liebsten in Nigeria heiraten werde.

Und es war, als würde ich in ein tiefes schwarzes Loch stürzen. Ich habe versucht, so schnell wie möglich aus dem Flughafen herauszugehen. Die Gänge schienen mir immer länger und länger und die Menschen, die mir entgegen gekommen sind, immer fröhlicher und fröhlicher und ich war immer trauriger zurück.

Und mit diesem Gefühl bin ich dann nach Hause gefahren. Und seitdem kämpfe ich verzweifelt, die ganzen Papiere und Auflagen zusammen zu bringen, damit ich dann meinen Liebsten in Nigeria heiraten werde.

Anna Femi

Ich arbeite hier als Textilrestauratorin, habe vier Kinder, drei aus meiner ersten Ehe und hab dann 2004 meinen Mann kennengelernt und dann noch ein viertes Kind bekommen und jetzt bin ich gezwungen, das komplette Familieneinkommen auf die Beine zu stellen sozusagen, weil mein Mann Deutschkurs macht, um die Integrationsvereinbarung zu erfüllen und kein Arbeitslosengeld bekommt. Das heißt, ähm im Klartext müsste ich, ähm... für meinen Mann und mich etwa 1200 Euro verdienen. Das würde in meinem Job bedeuten, ich müsste 50 Stunden in der Woche arbeiten.

Dazu kommt noch ähm pro Kind 122 Euro, das mal 4, das sind ähm... ca. 4... 500 Euro. Das wärn dann schon 1700 Euro, dann muss ich noch die Miete dazu rechnen, das sind in meinem Fall, weil ich eine große Familie hab 830 Euro... ähm... da bin ich dann schon auf 2500 Euro ca. minus 250 Euro freie Logis, also das heißt: Ich, ich als Mutter von vier Kindern sollte 50 Stunden pro Woche arbeiten, damit ich ein Einkommen erzielen kann von etwa 2200 Euro. Was ein Ding der Unmöglichkeit ist, der Staat von mir fordert, damit ich meine Ehe fortsetzen darf... ja, das... das ist meine Realität.

Susanne Ceesay

Heute ist der 23. November 2011. Meinen Mann habe ich das letzte Mal gesehen, am 26. November 2009. Das sind, 365 mal 2. Sind 600, 720, 730 weniger 3: 727. 727 Tage habe ich meinen Mann nicht gesehen.

TEAM

Drehbuch und Regie ANJA SALOMONOWITZ

Regieassistenz KATHARINA MÜCKSTEIN, SERAFIN SPITZER

Dramaturgische Beratung ARASH T. RIAHI

Casting ZORA BACHMANN, BARBARA LOIBNEGGER, TATJANA MOUTCHNIK

Kamera MARTIN PUTZ

Kameraassistenz und Licht SERAFIN SPITZER

Originalton HJALTI BAGER-JONATHANSSON

Ausstattung MARIA GRUBER

Ausstattungsassistenz KATHARINA HARING

Regieassistenz KATHARINA MÜCKSTEIN, SERAFIN SPITZER

Dramaturgische Beratung ARASH T. RIAHI

Casting ZORA BACHMANN, BARBARA LOIBNEGGER, TATJANA MOUTCHNIK

Kamera MARTIN PUTZ

Kameraassistenz und Licht SERAFIN SPITZER

Originalton HJALTI BAGER-JONATHANSSON

Ausstattung MARIA GRUBER

Ausstattungsassistenz KATHARINA HARING

Kostüm TANJA HAUSNER

Kostümassistenz ANTOANETA SVEROVA, ELKE BERGHAMMER

Schnitt PETRA ZÖPNEK AEA

Musik BERNHARD FLEISCHMANN

Sound Design VERONIKA HLAWATSCH

Mischung ALEX KOLLER

Produktionsleitung KARIN BERGHAMMER

Produzent/Innen ALEXANDER DUMREICHER-IVANCEANU, BADY MINCK

Kostümassistenz ANTOANETA SVEROVA, ELKE BERGHAMMER

Schnitt PETRA ZÖPNEK AEA

Musik BERNHARD FLEISCHMANN

Sound Design VERONIKA HLAWATSCH

Mischung ALEX KOLLER

Produktionsleitung KARIN BERGHAMMER

Produzent/Innen ALEXANDER DUMREICHER-IVANCEANU, BADY MINCK

MIT

ZORA BACHMANN

OSAS IMAFIDON

EVELYN BAROTA

MUTONO BAROTA

SAMUEL BAROTA

JOHANNA BAUER

DANIEL INYINBOR

EMMANUEL OSAIWE INYINBOR

DAVID AKOWE INYINBOR

ZOU JOEYING BRICHTA

ADOLF BRICHTA

SUSANNA BUCHACHER

OSAS IMAFIDON

EVELYN BAROTA

MUTONO BAROTA

SAMUEL BAROTA

JOHANNA BAUER

DANIEL INYINBOR

EMMANUEL OSAIWE INYINBOR

DAVID AKOWE INYINBOR

ZOU JOEYING BRICHTA

ADOLF BRICHTA

SUSANNA BUCHACHER

SUSANNE CEESAY

ISABELLA CEESAY

MARIAMA CEESAY

NATALIE DEEWAN

HILDE FEHR

ANNA FEMI-MEBAREK

GABRIELE HAWK

WALTER HAWK

ISABELLA CEESAY

MARIAMA CEESAY

NATALIE DEEWAN

HILDE FEHR

ANNA FEMI-MEBAREK

GABRIELE HAWK

WALTER HAWK

UND

DENISE HERRERA PENA

MAICOL HERRERA PENA

MARIO HÖLLER

JOHN FREDY PULIDO MURCIA HÖLLER

JAMBAL OYUNCHIMEG

KLAUS HÜBNER

SANDRA IMASUEN

CELINA IMASUEN

ELIAS IMASUEN

EKA BIGANASHVILI KAHR

THOMAS KAHR

ELISABETH LUCKABAUER

MAICOL HERRERA PENA

MARIO HÖLLER

JOHN FREDY PULIDO MURCIA HÖLLER

JAMBAL OYUNCHIMEG

KLAUS HÜBNER

SANDRA IMASUEN

CELINA IMASUEN

ELIAS IMASUEN

EKA BIGANASHVILI KAHR

THOMAS KAHR

ELISABETH LUCKABAUER

JOSEPH OMOREGBE

SANDRA AMEYAA WIEBOGEN

LEO WIEBOGEN

SARAH ZAUNER

MALIK ZAUNER

ELISABETH ZERT

Sprecherin ANGELA MAGENHEIMER

SANDRA AMEYAA WIEBOGEN

LEO WIEBOGEN

SARAH ZAUNER

MALIK ZAUNER

ELISABETH ZERT

Sprecherin ANGELA MAGENHEIMER

FESTIVALS

Premiere: Berlinale, Forum des jungen Films, Februar 2013

Diagonale Graz, Festival des österreichischen Film, März 2013

Feminale Dortmund/Köln, April 2013

DOK Fest München, Mai 2013

Queer Lisboa, September 2013

Osnabrück Filmfest, Oktober 2013

Nürnberg International Human Rights Film Festival, Oktober 2013

DocumentART Szczecin / Neubrandenburg, Oktober 2013

Diagonale Graz, Festival des österreichischen Film, März 2013

Feminale Dortmund/Köln, April 2013

DOK Fest München, Mai 2013

Queer Lisboa, September 2013

Osnabrück Filmfest, Oktober 2013

Nürnberg International Human Rights Film Festival, Oktober 2013

DocumentART Szczecin / Neubrandenburg, Oktober 2013

Jihlava International Documentary Filmfestival, October 2013 SILVER EYE AWARD

Move it! Dresden, November 2013

CPH:DOX, Copenhagen, Denmark, November 2013

Performing Documentary, Austrian Cultural Forum London, November 2013

Österreichische Dokumentarfilmwoche in Griechenland, November 2013

Documentary Monday Praha, November 2013

HumanDoc International Film Festival, Warszawa, Dezember 2013

WATCH DOCS Human Rights IFF Warszawa, Dezember 2013

Move it! Dresden, November 2013

CPH:DOX, Copenhagen, Denmark, November 2013

Performing Documentary, Austrian Cultural Forum London, November 2013

Österreichische Dokumentarfilmwoche in Griechenland, November 2013

Documentary Monday Praha, November 2013

HumanDoc International Film Festival, Warszawa, Dezember 2013

WATCH DOCS Human Rights IFF Warszawa, Dezember 2013

3rd EU Human Rights Film Days in 8 cities across Turkey (Ankara, Bursa, Diyarbakir, Eskisehir, Istanbul, Izmir, Sinop and Trabzon), December 2013

Shedhalle Zürich, Filmreihe #15 "Über die Liebe im Nationalstaat", Jänner 2014

MIFF - Mumbai International Documentary Fimfestival, Februar 2014

"Echoes of the Jihlava Film Festival", Brüssel, Februar 2014

One World Romania International Human Rights Documentary Film Festival, Bucharest, Romania, March 2014

Shedhalle Zürich, Filmreihe #15 "Über die Liebe im Nationalstaat", Jänner 2014

MIFF - Mumbai International Documentary Fimfestival, Februar 2014

"Echoes of the Jihlava Film Festival", Brüssel, Februar 2014

One World Romania International Human Rights Documentary Film Festival, Bucharest, Romania, March 2014

FOTOS

PRESSESTIMMEN

"Anja Salomonowitz’ neuer, famoser Film: eine wunderschöne und strukturell dichte Doku."

Kurier

"Ein klug-couragierter Film!"

Der Standard

"Kino mit echter Signalwirkung – ein Film über mutige Menschen, deren Liebe mächtiger ist als das Gesetz."

Skip

"Nachfühlbar sind die individuellen Schicksale durch Salomonowitz’ Protagonisten-Auswahl: Liebe folgt ihren eigenen Gesetzen."

Die Furche

"Der choralen Montagestruktur gelingt es, durch alle Einzelschicksale hindurch eine Struktur der Ausgrenzung freizulegen."

Falter

FILMPRODUKTION (KOPIE)

Ula OkrojekAMOUR FOU Vienna

Lindengasse 32

A-1070 Vienna

Mail:

Web: www.amourfou.at

FESTIVALS

Austrian Film CommissionAnne Laurent

Stiftgasse 6, A-1070 Wien

Tel: (+43 1) 526 33 23-203

Mail:

Web: www.afc.at

VERLEIH ÖSTERREICH

Filmladen Filmverleih GmbHMariahilfer Straße 58/7

1070 Wien

Tel.: 01/523 43 62-0

Mail: office@filmladen.at

Web: www.filmladen.at

PRESSE

Susanne AuzingerTel.: 01 / 523 43 62-23

Lisi Klinger

Tel.: 01 / 523 43 62-41